私の世代では、昭和30年代前半の「古きよき国鉄」が鉄道趣味の原点と言えると思います。

その中で”つばめ”は実際に見たことが無くあこがれも強い存在でした。

この”つばめ”の前に”はと”の編成を昭和57年に10両の青大将で完成しましたが、 ”はと”になったのは展望車のマイテ39が手に入らなかったためでした。

いつかは”つばめ”をと、10年ほど前から徐々に車両の買い集めと資料の収集を行ってきました。10年程前にはインターネットも無く、情報収集の幅も限られていましたが、数年前からインターネットで先輩諸兄の情報を収集できるようになり、大変便利な時代になったと実感する次第です。

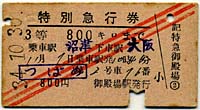

当時の特急券です。

昭和34年はまさに青大将化されており2号車はスハ44です。 |

※画像は今年完成して運転会でお披露目した時のスナップです。牽引機は天賞堂のEF58で30年ほど前の一番最初に販売された青大将と思います。動力は両軸化してキャノン製缶モーターに換装してあります。今から考えると青大将の塗色は牽引されている客車に近いと思いますが正確か、となるとなんとも言えません。近年販売された天賞堂の青大将機もこの画像の塗色ではありません。

平坦ではありますが、堂々13両のブラス客車を牽引しました。 |

車両はスハニ35、スハ44×5輌、オシ17(以上フジモデル)、ナロ10×5輌(以上フェニックス)、マイテ3921(ニワモデル)の13両構成です。

車両はマイテを除いては早いうちに集まりましたが、マイテ39を取得する前に徐々に製作をはじめています。

マイテ39との出会いはいずれも銀座の模型店の中古売り場でしたが、最初にマイテ39に出会った時は説明書が無く製作できる自信がありませんでしたのでこの時は入手を断念しています。

2回目の出会いはマイテ3911で説明書もあり即購入しました。この客車は内装が桃山式で豪華ではありましたが、2段ルーフの明かり窓が少なく”霊柩車”と酷評され運用が少なかったようです。このことが編成構成上気になっていました。

そして3回目にマイテ3921に出会い説明書がありませんでしたが、マイテ3911の説明書で対応することにし、やっと編成の車種がそろいました。

製作途中で以前から所有していたオシ17が”つばめ”に充当するあたって二次型であることがわかり急遽一次型をフジモデルで購入しています。二次型のオシ17は別の編成で生きることになります。

製作の基本的な方向は、華美すぎない程度のディティールは施そう、ということにしました。車両はどうしても下からではなく上から俯瞰してから見ることが多くなりますので、屋上や側面のディティールに留意せざるを得ません。

実際の製作は平成17年から始めましたが、画像は平成18年からしかありませんのでここから始めます。

どなたも同じように、同じ車種ごとに製作を始めてゆきます。

|

以下撮影:平成18年5月28日 |

|

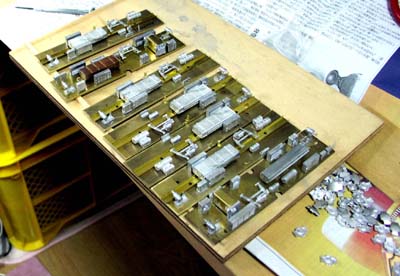

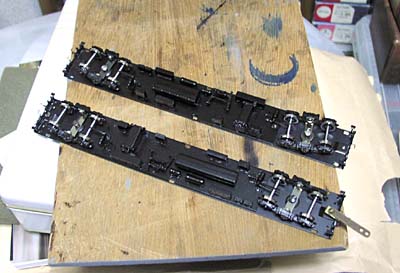

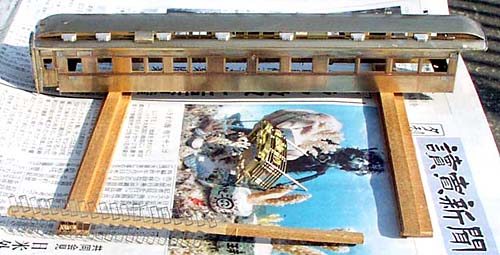

← マイテを除いた車両を組上げ、手すり、端梁をつけたままの状態です。

ベンチレーターはエコー製に統一するためすべて屋根穴を3ミリで開けています。

13輌ありますが、オシを2両同時製作しています。

|

| |

|

|

車体と端梁はセメダインのスーパーX2で接着しています。 →

|

|

| |

|

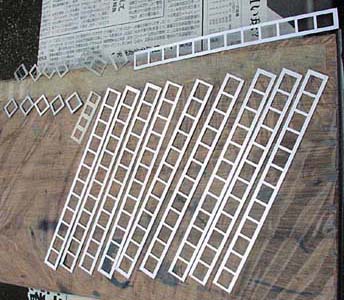

13輌ともなると、車体に付けるパーツもかなりの種類と数に及びます。

車体のメーカーが違ってもマイテ以外のパーツは共通にします。

左は床下機器で、フェニックス製のオシとナロにはキットに入っていたものを

そのまま使用し、その他はオシはフジ製、スハニとスハには

作りなれたエコー製としています。

接着はセメダインのスーパーX2と瞬間接着剤の多用です。 →

|

|

| |

|

|

← 幌もエコー製で統一します。ベンチレーターの数も尋常であはありません。 |

| |

|

|

|

| ナロの台車TR-50の片側には発電機とトイレ流し管がくっついています。 |

以下撮影:平成18年6月17日 |

|

|

車体にベンチレーターをつけました。塗装時にスハニとスハは屋根を

スエード調にするためいったん取り外します。 →

|

|

| |

|

|

|

スハニ35です。

車体後部の左側窓下のハンダ跡は、他の車体の角でへこましたため

ハンダを生めて修理した痕です。 |

こちらも同様で、車両が多いとこんな”事故”もままあります。 |

| |

|

オシ17です。

オシも屋根に小さな引っかき傷を作ったためハンダで修理しています。

妻面は手すりや煙突で少しにぎやかです。 ↑→

|

|

|

|

ナロ10です。

ナロの特に床下の詳細な情報が極端に無く、いろいろな写真から何とかここまできました。

右画像のステップはエコーの貨物用ステップです。 ↑→

|

|

以下撮影:平成18年8月20日 マイテ39の製作も始めました。 |

|

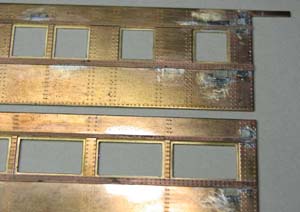

画像のように屋根も床下も肉厚の重構造です。かなり重くなりそうです。 ↑↓→

|

|

| |

|

結構な重さです。 |

車体はエッチングによるリベットで

ハンダをつける際にリベットを埋めない注意が必要です。 |

| |

|

乗車扉の取り付けの際に、ドアノブもハンダ付けしておきます。 |

展望台の組み立てはちょっと面倒でした。

最下段の枠を床下から0.5ミリ開けるなど数枚の枠を水平に、

支柱を左右、前方から見て垂直にしなければなりません。

3回やり直しし何とか、というところです。

|

| |

|

以下撮影:平成18年9月3日 以下撮影:平成18年9月3日 |

|

|

少し怠けて、マイテの車体の組み立てを始めました。まず床下を作成しますが、

梁など少し凝った作りを慎重に作業します。それから車体、屋根の順に組み立てます。

← 左は角が直角になるよう車体と妻板などを貼り付けます。

←↓ 左下は展望台への出口裏側です。

↓ 下は妻側の裏側です。共に床板取付部も貼り付けます。 |

|

|

以下撮影:平成19年2月3日 年が明け、この間約5ヶ月が経ってしまいました。 |

|

|

|

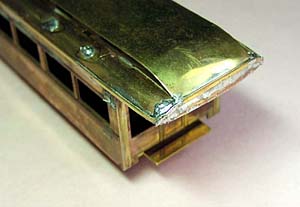

屋根と車体を貼り付けます。→↑

キットでは車体部と屋根部はネジ止めで分解できるようになっていましたが、

メンテナンスの際にも特に不要と思われますので、屋根と車体は貼り付けました。

屋根の前後のエンドは雨樋もなだらかに曲線を描いており、

市販の雨樋(直線)に切り込みを入れたり、ペンチで曲げたりと

何回かハンダを付けては剥がす行為を繰り返しています。

右の写真は、最初の段階で雨樋に切り込みを入れハンダを盛って磨いて

修正する想定で作業したときのものですが、妻側では成功、展望側は失敗しています。

結局展望側は左右対称になるようにじっくり時間をかけ曲げました。

ハンダは隙間には少し多めに盛って、後でケサゲで削って水ペーパーで磨きます。 |

|

| |

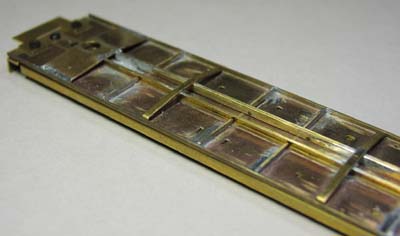

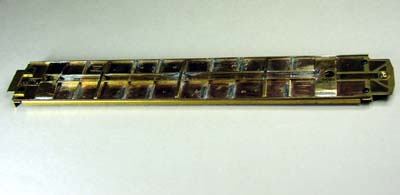

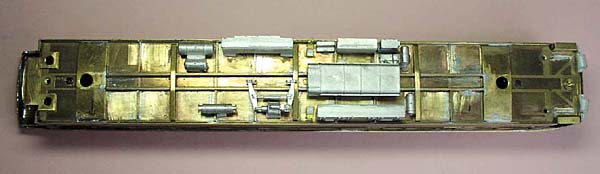

マイテの床板部です。

別パーツで梁を付ける構造です。実感的ではありますが、床板は車体に取り付けるものと、写真の床下器具を取り付ける2枚の別パーツ構成とハンダで重くなります。

エコーやフジモデルのパーツを追加しています。 |

以下撮影:平成19年3月10日 |

|

3月になり春とは言いながらもまだ薄寒いのですが、

晴れの日に塗装することにしました。

これは下旬に運転会をすることになっており、何とか間に合わせたかったからです。

~ (結局間に合いませんでしたが...

ハンダ接着など細部の確認を終えて前日風呂に入りながら、

クレンザーで塗装する車両をすべて脱脂し、翌日の塗装までに乾かします。

まずプライマーを吹き付けますが、吹いては乾かしを何回か行うため、

また季節柄昼を挟んで数時間しか塗装ができないため、1日目にプライマー、

2日目に塗装と数日にわたって行うことにしました。

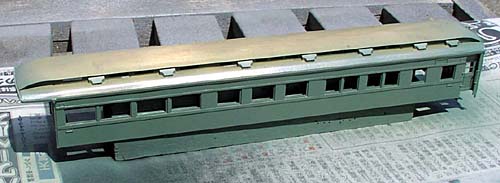

← スハニ、スハの旧型車です。

ベンチレーターはスエード調塗装後に接着するためはずしたままです。 |

こちらはオシ、ナロの軽量客車です。→

これ以外に、別編成用の二次型のオシとオロネ10も塗装準備しますので

数は多くなっています。 |

|

| |

|

写真には無かったのですが、別の時間を使って床下の塗装を行っています。→

床下の塗装は、床板、床下器具、台車までを艶消し黒で塗装します。

塗装して乾いた後、仮組みし連結して具合を見ます。

その結果、カーブ通過の際端梁がドローバーに当たることが判りました。 |

|

| |

|

|

← 左は2両のオシの床下です。

同じ車両ですが、使った器具が違うため、冷房機器などに微妙に違いが出ています。

ドローバーは写真ではカワイ製ですが不足分を幅の狭い真鍮チャンネル材で

自作しています。 |

| 以下撮影:平成19年3月21日 |

|

塗装はすべて同じ色なので簡単なのですが、両数が多いため大変です。 →↓

乾いては塗り、乾いては塗りの繰り返しで1日がかりとなり、この日も

すべての塗装ができず、屋根の銀は次回となります。

|

|

| 以下撮影:平成19年4月8日 |

|

この日は屋根の塗装です。

塗装は銀ですが、これにはグリーンマックスのスプレーを使用しました。→↓

手軽であることがメリットですが、小さいため約3缶を使用しました。

スハニ、スハの旧型車は銀塗装の前にアサヒペンのスエード調スプレーを

吹き付けます。

生憎ダークグレーが品切れで艶消し黒のスエード調スプレーを吹かざるを

得ませんでした。

|

|

| |

|

|

← スハニ、スハの旧型車は、スエード調が乾いた後に銀を吹き付けますが、

下地が黒のため何回吹いても下地が見えるような気がしました。

|

| |

|

車体と同時に、ナロやオシのアルミサッシは

キットのままでなく銀を吹き付けます。 →

スハニとスハのベンチレーターにも銀を吹き付けます。 ↓

|

|

| |

|

塗装を十分乾かした後、マスキングを剥がし、塗装の状態を確認します。

塗装協会部分で塗装のはみだしや塗りそこないを面相筆で補修します。

雨樋上部をグリーンに塗り替えます。マスキングの時に留意しておくことでした。 →

青大将の特徴の一つに黄色の方向板があります。

方向板はモア製を購入済みでしたがこれを納める”サボ受け”に適当なものを探していましたが、

ちょうどこのころにフジモデルから電車用の新製品が販売され合わせてみたところ、

左右に若干短く、天地に0.5㎜ほど広い程度でしたので、敢えてこれを使っています。 ↓

|

|

| 以下撮影:平成19年5月3日 |

|

|

← 他の車両が塗装を終えても、マイテはまだ工作中でした。

この日やっと塗装までこぎつけました。

プライマーを塗った後ピースコンで複数回塗装しましたが、最後の時にあせったため

ピースコンの 塗装液が車両に飛んでしまい失敗し、考えたあげく

復旧不可と判断しましたので、泣く泣くシンナーにどぶ付けし塗装を剥がしています。

写真の下方には”サボ受け”も塗装がかかっています。

|

| 以下撮影:平成19年5月12日 |

|

日を改めて天気が良くなったこの日、再度慎重にプライマーから塗装しなおしました。

屋根の銀塗装直前です。 →

|

|

| |

|

マスキングテープを取り終え塗装のメンテナンス中です。 |

展望台にもテールランプに赤色を入れ、行灯に”つばめ”マークが入りました。

”つばめ”マークはフィルム製もありますが、光を入れなければ何の愛称か判らず、

敢えて写真のアルミ製を使用しています。 ↓

|

| |

|

◎今回塗装に使用したコンプレッサーです。多少ノズルが太いように思えたので、

他にもいろいろ探したのですが適当なものが見つからず思い切ってこれを使いました。

ホームセンターの特価品で価格は¥9800でしたが、ラッカーを薄めにしたこともあって

問題無く使えました。初めてコンプレッサーを使いましたが、大量に使うときには便利です。 →

◎マッハの塗料は最初2缶購入しましたが足らず、結局3缶を使いました。

最後にこれだけの長編成になると、後のメンテナンスを考えて、パーツや塗色、

接着剤などに何を使ったかが判るようにパーツリストをつくって記録を残しております。 |

|

以下撮影:平成19年10月21日 |

|

◎車体が完成して、号車番号票、行き先票、等級表示板、車両ナンバーなどを入れます。13両ありますのでそれぞれ両面もあって大変な作業です。

◎すべて市販の製品で対応できました。車両ナンバーは大昔に購入したこみや製のインレが使えました。その他の号車番号票、行き先票、等級表示板などはすべてモア製です。 |

荷物室付き3等車スハニ35 |

3等車 スハ44 |

| |

|

|

食堂車 オシ17 ←↓

|

| |

|

特別2等車ナロ10 |

1等車 マイテ39 |

| |

|

|

|

| |

|

|

←↓ 乗車出入り口の表記はにぎやかです。

車体色が単色名ため白、黄色で少しにぎやかな感じになります。

|

![]()