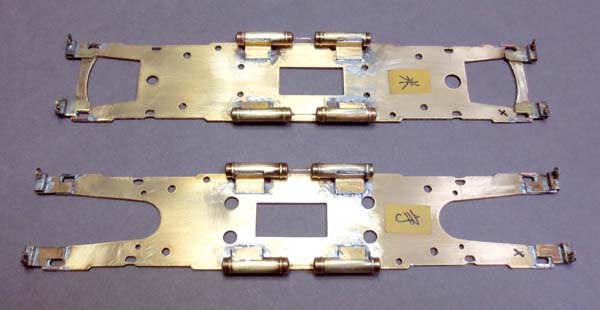

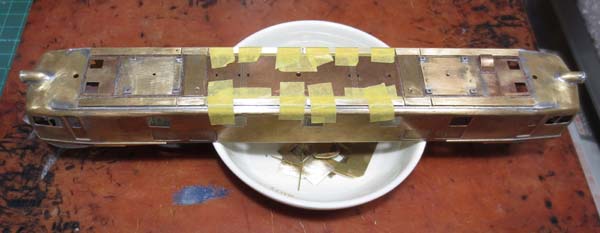

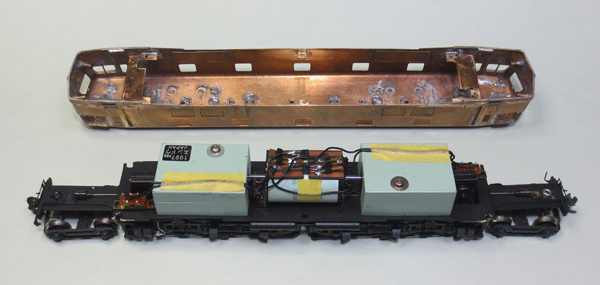

更に床板にパイピングをして車体と合わせ具合を確認する

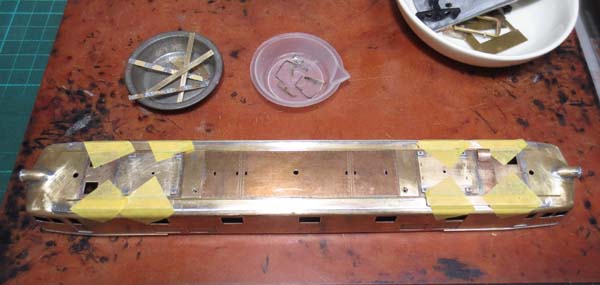

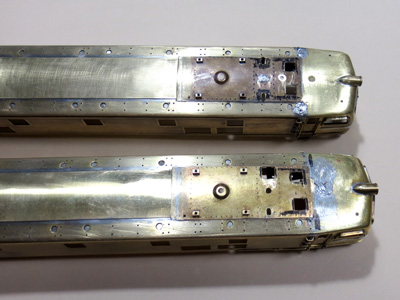

床板はタンクが樹脂製だったので、真鍮製に取り換えタンク間のエア管、両端のSG給水口を精密パイプと締切りコックを設置

ランボードなどを設置してモニターや通風機をおいてイメージを確認する

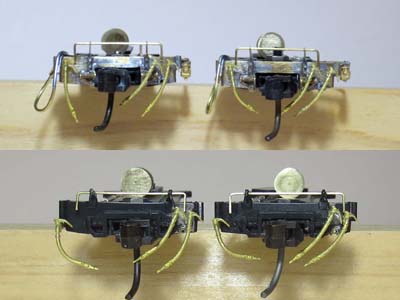

手前が宇都宮車、奥が宮原車

3.使用部品など覚え(主なもの)

| 種車輛 |

天賞堂製EF58 |

天賞堂製EF58 |

ひかり製EF58

|

| 動力 |

MV8+ウォームタイプ |

MV8+平ギアタイプ |

EN22+エンドウ製MPギア |

| 完成イメージ共通 |

SG、歩み板真鍮化、屋上機器をできるだけ真鍮化、屋上機器吊りかけフック設定、

全面窓下手すり(ブルトレ色除く)、ワーパー取り換え、正面テール下標識掛け、

運転室ドアノブ、ヘッド点灯、ヘッドマーク掛け検討 |

| 完成イメージ個別 |

1980年ごろ、電暖、長ひさし付き、汽笛設定、モニターは真鍮製で通常版、テール非点灯、エアータンクの真鍮化 |

1980年ごろ、電暖、短ひさし付き、20系牽引機、汽笛設定、モニターは真鍮製でビニロック、テール非点灯、連結面ホース追加、エアータンクの真鍮化 |

SG、テール点灯、

20系牽引機 |

| 所属機関区 |

宇都宮タイプ |

宮原タイプ

(当初米原タイプ) |

東京機関区ブルトレ牽引機 |

| イメージ対象機 |

72

(だるまや、エンドウ製) |

56

(だるまや、エンドウ製) |

123

(だるまや、エンドウ製) |

| 製造メーカー銘版 |

川崎(ひかり製) |

東芝(ボナ製) |

日立(ひかり製) |

使用部品など |

| 屋上SGロストセット |

ひかり製 |

| パンタグラフ |

天賞堂PS14 |

| パンタ導体 |

天賞堂#1034 |

| 避雷器 |

エコー#1636 |

ニワEL-45 |

| ホィッスル |

エコー#3611 |

| ランボード |

3mm幅×0.3mm厚、足は0.5mm幅 |

| ワイパー(1本型) |

トミックス製機関車用流用 |

| ヘッドライトレンズ |

3.5mm |

設置済み |

| テールライト |

エコー#2682 |

| サイドモニター |

ひかり製通常版 |

ボアファイデ製ビニロック |

ひかり製通常版 |

| 真鍮製エアータンク |

ひかり製 |

| タンク横コックなど |

エコー#629、630各1個 |

| エアホース |

エコー#3603×4 |

エコー#3603×6 |

エコー#3603×4 |

| 先台車/主台車 |

天賞堂製/天賞堂製 |

エンドウ製/天賞堂製 |

エンドウ製/エンドウ製 |

| 電暖パーツ |

ボナ製PH-045 |

ひかり製 |

- |

| 電灯(LED式) |

前照灯のみ |

前照灯、テールは準備中 |

| 塗装 |

車体:ジェイズ製青15/クリーム1、床下:艶消し黒、その他タミヤカラー |

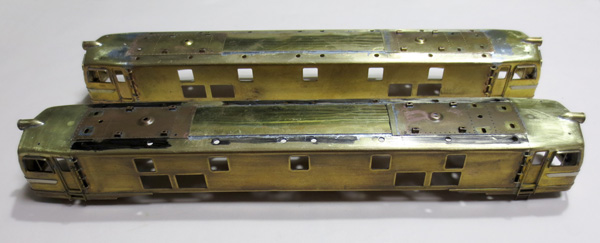

2輌のEF58も、天賞堂製のオリジナリティは尊重しつつ、ブルトレ色と同様のディティールを施してゆきます

まず屋上周りで、パンタ台、パンタ・避雷器のパイピング、水切り、ランボード、吊りフックやハンドレール、さらに屋上モニター下に屋根板の追加などです

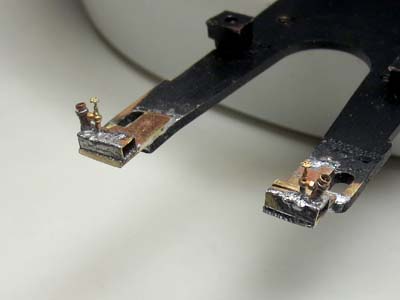

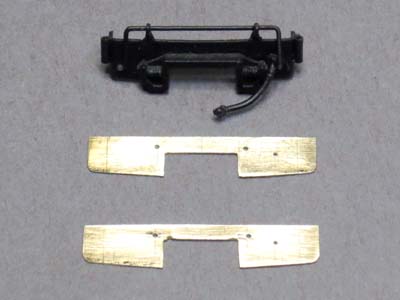

端梁に20系用の連結栓を取り付けます

エンドウ製のEF58MPギアの端梁はロスト製の別パーツなので半田付けが容易です

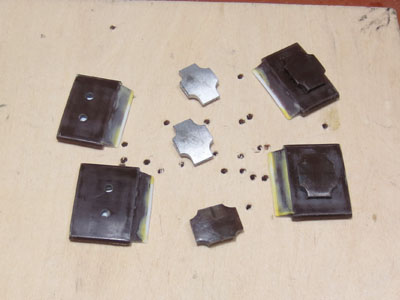

製作してみた警戒色のマスキングサンプル、角丸は彫刻刀で

ヒ”ゲ”にあたる部分で若干内側に歪んでしまう

通風器とそこに乗るガーランドベンチレーター、天賞堂では共に樹脂製でひかり模型のロストパーツが2輌分あったので宇都宮車とブルトレ車に使いました

通風器にも吊りフックがありますので、この時点で0.3mm穴をあけておきます

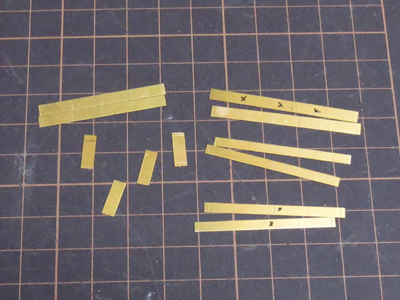

屋上ランボードは3mm幅の板材に、0.5mm幅の板材で作る”足”を予め設定していた間隔で貼り付けます(警戒色の58も同様です)

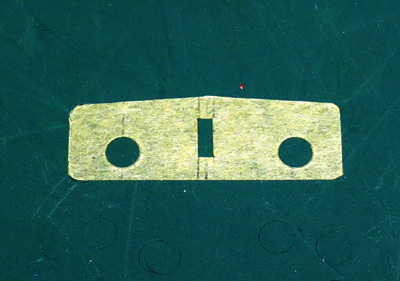

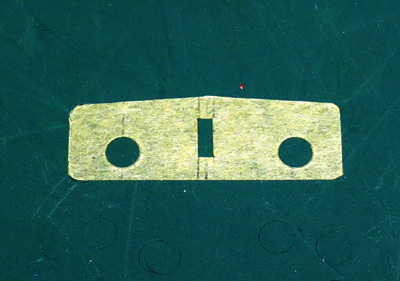

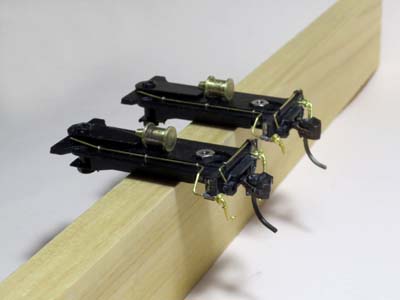

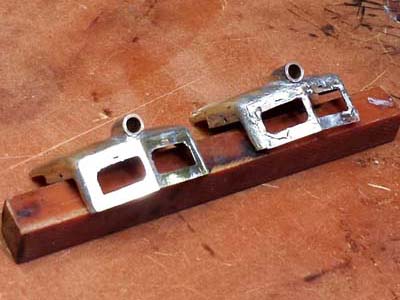

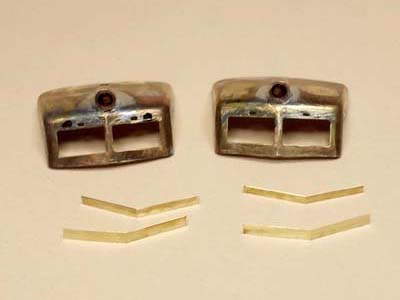

上段が自作した宇都宮車の端梁、下段が宮原車の端梁

床板の両端にSG給水口を精密パイプと締切りコックで作成し設置

ギアボックスの洗浄後、左の動力はウォーム式で宇都宮車へ、右はスパーギア式で宮原車へ使用

宇都宮車の端梁(樹脂)は片側が無かったため両方とも真鍮で作成しました

2.警戒色のEF58

ロストパーツには”ヒケ”がありますので半田を盛って整形します

通風器には新たにロスト用の取り付け穴を設置

ランボードは数種類に及び、この後取り付け”足”を作成します

ブルトレ車と同じ作業です

元の避雷器穴を埋めパイピングやフック、ランボードの取り付け穴を0.3mmで開けます、手前の宮原車にはSG煙突の取り付け穴もあけておきます

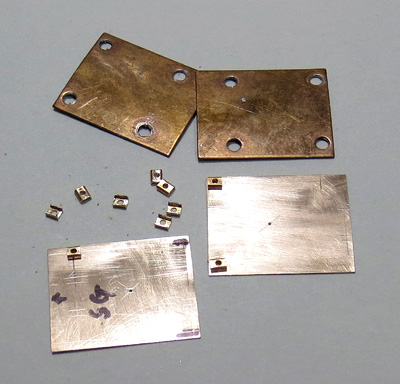

パンタや避雷器周りの配管支えの割ピンを0.4mm板材で作成

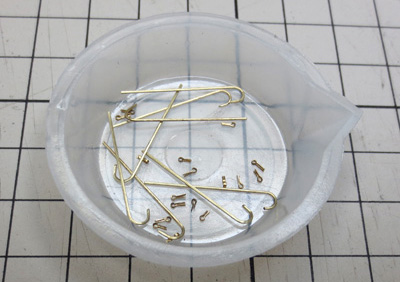

屋上吊りフックやハンドレールなどを、30個ほど0.3mm線材で作成します

出来上がりはこのようになりました

パンタと避雷器の導線の配置を設定します

正面窓下部のパーツを取り付けたところ

懸込はこの段階では埋めていますが、最終的には懸込を設定し直しています

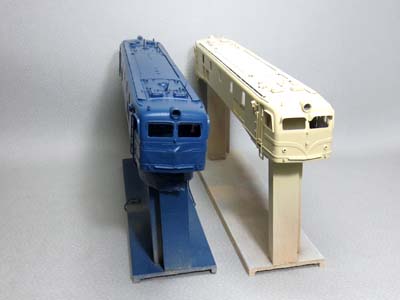

端梁に塗装を施して、上回りと下回りを組立て左右のボディ端の高さやカプラー位置の適正など、具合を見ます

ランボードを左右分と中央部の2回に分け貼り付けます

接着には半田に加え、メタルロックも使用しました(警戒色の58も同様です)

運転室ドアの左右にある昇降手すりと取り付け割ピン

1.ブルートレイン色

入手したひかり製はボディは完成していましたが、正面窓などに出来に納得できず、一旦全てばらして再組み立てすることにしました

ひかり製の正面は、上下のパーツを貼り合わせる構造で、新しく取り換えたかったのですが、下部のパーツは手元にありましたが上部のパーツが無かったので上部のパーツには補強を加えることとしました

パンタ台を設置した後、修正箇所の確認を行い、問題個所にはマーカーで”→”を入れます

未完成のEF58が3輌ありました。1輌はひかり製、残りの2両は天賞堂製です。これら以外にもEF58は所有していますが、ブドウ2号色がメインでしたので改めてそれぞれをどのように設定しようかと考えめぐらし、ひかり製はエンドウ製のMPギアユニットと組み合わせ、ブルートレイン色とすることに、残りの2輌は手持ちになかった警戒色とし、それぞれ米原(のちに宮原)車、宇都宮車とすることにし2輌の時代設定は1980年ころとしました

米原車は特急あかつきの牽引機、宇都宮車は急行津軽などの牽引機で設定しました。いずれも特定機ではありません

2両の着手は2016年12月、完成は2018年8月。ブルートレイン色の着手は2017年2月、完成は2018年8月です

Since2018/11/30

copyright(c)2007 ALL RIGHTS

RESERVED.当ホームページのすべてのページにわたって文章や画像の引用・転載などは厳禁します。

パンタ台は上部の2枚がキットのまま、下の2枚が作り直したもので、更にパンタの取り付け台もチャンネルから作り直しました

既にできていた正面下部のパーツに上部パーツを半田で接着したところ

上部の窓周りのパーツには窓の上下に真鍮板で作成したパーツをそれぞれ貼り付け、半田を盛って削って整形することにします

右が半田を盛った整形前、左が整形途中です

この部分は、大半が半田による構成のため、窓の周りの整形と窓の形の整形が片方を直すと片方が変形するなど安定せず、最後まで悩ませられるところでした

更に向かって左側をヤスリ、ケサギなどで削って、思い通りだったか確認し、良ければこの後同様の作業を進めます

一旦屋上機器類を取り去り、車体と運転室の継ぎ目の補正、パンタ台と屋上の隙間の補正などを行い、前後の通風器と高さを整えるよう中央のモニター下に屋根板を追加します

奥が宮原車、手前が宇都宮車です、この時点では外観上の差異はありません

宇都宮車の正面運転室窓付近、鼻筋を通して、つらら切りを設置し窓下手すり穴を改めてあけ標識灯掛をつけたたところ

宮原車のランボード取り付け状態、サイドモニターはビニロック

宇都宮車 EF5872

宮原車 EF5856

出来上がった2輌 実は当初予定に手持ちのナンバーが無くてこれらのナンバーになった

先日の運転会で快調に走った